FARMACOLOGIA

CLINICA DEGLI INIBITORI SELETTIVI DEL COLESTEROLO

Alberto

Corsini

Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Università degli

Studi di Milano, Milano

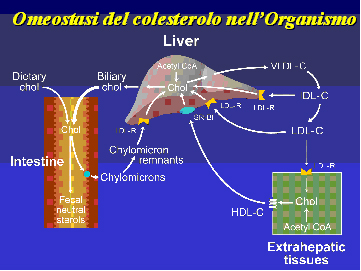

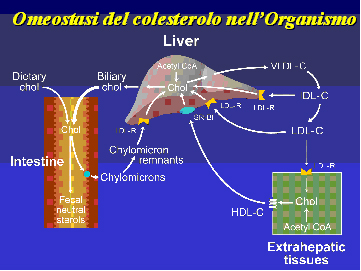

Numerose

evidenze epidemiologiche documentano come elevati livelli plasmatici

di colesterolo, in particolare colesterolo LDL, siano associati

ad un aumentato rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari

(1). Ne consegue che la conoscenze sui meccanismi fisio-patologici

alla base dell’omeostasi del colesterolo nell’organismo

sono fondamentali per poter controllare l’ipercolesterolemia

in modo mirato ed altamente significativo. E’ noto che

due sono le principali fonti del colesterolo plasmatico: la

sintesi epatica e l’assorbimento intestinale di colesterolo

(Fig.1). (1,2) Il contenuto totale di colesterolo in una persona

adulta del peso di circa 70 kg è di 140 g ma solo lo

1% (1200 mg) va incontro a un ricambio giornaliero. Ogni giorno

noi assumiamo dalla dieta circa 300-500 mg di colesterolo e

100g di trigliceridi. Questi lipidi si assemblano con circa

900 mg di colesterolo biliare e con gli acidi biliari al fine

di formare delle micelle che permettono l’assorbimento

di questo colesterolo di origine intestinale. Circa il 50% di

tutto il colesterolo che è presente nell’intestino

tenute viene assorbito dalla mucosa intestinale, il rimanente

viene perso nelle feci (2). Una quota analoga di colesterolo

viene sintetizzata a livello epatico ad evidenziare un contributo

equipollente delle due vie nel fornire quotidianamente l’organismo

di colesterolo. La terapia farmacologica delle ipercolesterolemie

prevede essenzialmente l’impiego degli inibitori della

HMG-CoA riduttasi (statine). Questi farmaci sono in gradi di

inibire in modo altamente significativo (50%) la sintesi epatica

del colesterolo a cui si associa un’aumentata espresiione

del recettore per le LDL ed una riduzione delle LDL plasmatiche

(1). Questa classe di farmaci ha ampiamente documentato come

una riduzione del colesterolo LDL sia effettivamente associata

ad una riduzione del rischio cardiovascolare (3). Recentemente,

tre studi condotti con dosaggi elevati di simvastatina (80 mg)

e/o atorvastatina (80 mg) verso dosaggi bassi o a statine con

minor potenza hanno dimostrato in pazienti sia con angina instabile

(studio PROVE-IT, A-to-Z) sia con angina stabile (TNT –

New Engl. J. 2005) una riduzione più significativa degli

eventi cardiovascolari a supporto della ipotesi che una maggiore

riduzione del colesterolo determini un maggiore beneficio clinico.

Tuttavia se questi studi da un lato documentano e confermano

l’importanza di un approccio aggressivo al colesterolo

LDL dall’altro hanno documentato come elevati dosaggi

siano tuttavia associati ad aumentato rischio di miopatie, degli

enzimi epatici ed anche della mortalità non cardiovascolare.

Queste ultime considerazioni suggeriscono come una terapia combinata

sia potenzialmente più favorevole rispetto ad una terapia

con dosaggi elevati di statine nel ridurre il colesterolo LDL.

Figura 1

Queste evidenze cliniche, hanno contribuito alla preparazione

di nuove Linee Guida Internazionali che enfatizzano l’importanza

di ridurre in modo sempre più aggressivo i livelli di

colesterolo LDL circolanti soprattutto in pazienti ad alto rischio

cardiovascolare (4). Nonostante queste premesse, a tutt’oggi,

la monoterapia con statine non sempre permette il raggiungimento

dei livelli di colesterolo considerati ottimali dalle varie

linee guida internazionali. In effetti, la percentuale dei pazienti

in cui è stata raggiunta un livello di colesterolemia

suggerita dalla linea guida poteva oscillare in modo considerevole,

variando tra il 9 e il 50%. Recenti analisi condotte in Italia

hanno confermato soltanto in una piccola percentuale dei pazienti

con un rischio cardiovascolare elevato in terapia con statina

il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico. In particolare,

uno studio osservazionale, trasversale, è stato disegnato

per analizzare la frequenza del trattamento con statine in una

coorte di pazienti assistiti dall’Azienda Unità

Sanitaria Locale (ASL) di Ravenna, in un periodo di osservazione

corrispondente all’intero 2001. La Coorte degli assistiti

era costituita complessivamente da 66.736 pazienti e il valore

di colesterolemia era noto per 9.208 pazienti. Sulla base degli

aumentati livelli di colesterolo e del profilo di rischio cardiovascolare,

i pazienti potenzialmente eleggibili per una terapia con statine

ammontava a 7.233. Tuttavia il numero dei pazienti che riceveva

un trattamento con statina era significativamente più

basso, 1.343 pazienti corrispondenti al 18.6%. Inoltre, tra

tutti i pazienti esposti al trattamento con statine, soltanto

in 271, un valore corrispondente fino al 20,2% dei casi, è

stato raggiunto un livello plasmatico di colesterolo totale

ottimale scodo le linee guida internazionali. Complessivamente

da questo studio sono emerse due informazioni di primaria rilevanza:

nonostante sussistesse la precisa indicazione al trattamento,

un numero molto ridotto di pazienti è stato esposto ad

una terapia con statine e il livello plasmatico ottimale di

CT è stato ottenuto solo nel 20% circa dei soggetti trattati

(5).

Diverse sono le ragioni (Tab 1) che possono determinare una

risposta insoddisfacente alla terapia con statine che chiaramente

suggeriscono e supportano la necessità di interventi

associati al fine di ottimizzare il controllo dell’ipercolesterolemia

e quindi potenzialmente di ridurre ulteriormente il rischio

cardiovascolare del paziente.

Tabella

1. Fattori che influenzano la risposta ipolipidemizzante al

trattamento con statine

Fattori

estrinseci

Scarsa adesione al trattamento

Dieta

Tempo di somministrazione

Terapie concomitanti

Fattori

intrinseci (determinati geneticamente)

Mutazioni del recettore per le LDL

Mutazioni dell’apoproteina B 100

Velocità di sintesi del colesterolo

Polimorfismo apoproteina E

Polimorfismo CETP

Polimorfismo CYP2D6

(adattata da Corsini, A. – ref, 6)

Tra

le cause di una scarsa risposta al trattamento con statine oltre

a problemi di adesione al e di incompatibilità al trattamento,

vanno ricordati fenomeni di resistenza al trattamento alle statine.

Questi “poor responders” (7,8) sono di solito caratterizzati

da una bassa sintesi di colesterolo endogeno ed un assorbimento

aumentato di colesterolo. Tali considerazioni associate alle

numerose evidenze epidemiologiche che correlano i livelli di

colesterolo plasmatico LDL con la percentuale di colesterolo

assorbito a livello intestinale (9), sottolineano come l’assorbimento

del colesterolo rappresenti un potenziale bersaglio per un intervento

terapeutico mirato a controllare questa componente fondamentale,

insieme alla sintesi endogena, del bilancio omeostatico del

colesterolo nell’organismo (Fig1)

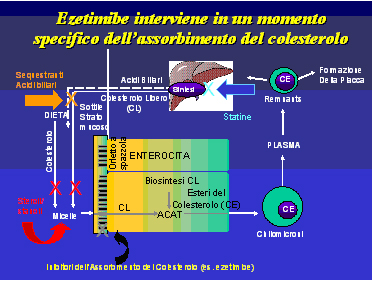

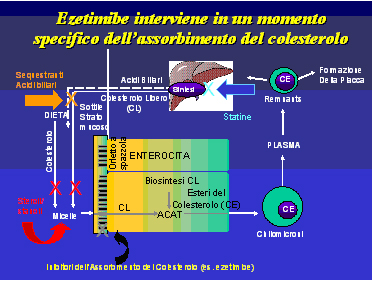

Recentemente, nuovi acquisizioni si sono ottenute in particolare

sui meccanismi coinvolti nell’assorbimento di colesterolo

di origine sia biliare sia dietetica a livello intestinale.

In particolare, l’assorbimento di colesterolo prevede

un meccanismo specifico mediato da una proteina trasportatrice

localizzata a livello dell’orletto a spazzola delle cellule

intestinali (10); la proteina NPC1L1, espressa a livello della

membrana dell’enterocita, sembra essere la candidata a

svolgere tale ruolo (10-12).

Questa proteina di 145 kDa è fondamentale nel controllare

l’omeostasi del colesterolo nell’enterocita (11-12).

In particolare, la sua espressione è modulata dal contenuto

intracellulare di colesterolo nell’enterocita: la proteina

risulta aumentata nella sua espressione in cellule con basso

contenuto di colesterolo e viceversa in presenza di elevati

livelli. È bene ricordare che il colesterolo presente

nell’intestino deriva solo parzialmente dalla dieta e

per la maggior parte ha infatti origine endogena (9). Questo

trasporto specifico è fondamentale per il successivo

trasferimento nell’enterocita dove il colesterolo, una

volta esterificato, viene assemblato insieme ai trigliceridi

nei chilomicroni. I chilomicroni vengono sottoposti a idrolisi

enzimatiche catalizzate da diverse lipasi e, a seguito della

deplezione dei trigliceridi e all’arricchimento in colesterolo,

i chilomicroni “remnants”, vengono captati a livello

epatico. Il colesterolo così captato determinerà

sia una ridotta sintesi endogena sia una ridotta espressione

dei recettori per le LDL con un potenziale aumento dei livelli

circolanti di LDL. Una inibizione dell’assorbimento di

colesterolo comporterà una minor disponibilità

dello steroide a livello epatico, un’aumentata captazione

delle LDL ed una riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo

LDL (13,14).

Inibitori

dell’assorbimento del colesterolo: ezetimibe

Farmacologia:

Meccanismo d’azione

Gli inibitori dell’assorbimento del colesterolo, quale

ezetimibe (13-15), non influenzano i meccanismi che si verificano

quando il colesterolo si trova nell’enterocita ma, selettivamente,

inibiscono l’assorbimento intestinale del

Figura 2

colesterolo

dietetico e biliare a livello dell’orletto a spazzola

delle cellule intestinali (Fig 2).

Il meccanismo alla base dell’inibizione dell’assorbimento

del colesterolo da parte di ezetimibe è legato alla modulazione

in senso inibitorio della proteina trasportatrice NPC1L1 (10-12).

Recentemente è stato documentato mediante studi di legame

come effettivamente ezetimibe sia in grado di legarsi in modo

spefico e ad un singolo sito agli enterociti sia di roditori

sia di primati (13). Nelle medesime condizioni sperimentali

si è osservato come ezetimibe non sia in grado di legarsi

alla stessa preparazione ottenuta da eneterociti di topini a

cui era stato soppresso (KO) il gene che codificava per la proteina

NPC1L1. Questi studi di cinetica di legame confermano appieno

il meccanismo specifico attraverso il quale il composto è

in grado di interferire con l’assorbimento del colesterolo

(13). Questa specificità d’azione è ulteriormente

rinforzata dal fatto che ezetimibe non inibisce l’attività

di enzimi pancreatici, non sequestra acidi biliari e colesterolo,

non influenza l’attività di esterificazione ne

tanto meno le attività delle lipasi presenti nel tratto

gastrointestinale (14). Questa selettività nell’inibire

il trasporto di colesterolo è documentata dall’assenza

di interferenza di ezetimibe sull’assorbimento di trigliceridi,

estrogeni, progestinici e vitamine liposolubili.. L’inibizione

selettiva operata da ezetimibe impedisce il trasferimento dal

lume intestinale all’interno della cellula del colesterolo

e ne favorisce l’escrezione (14).

Va infine ricordato come l’inibizione a livello dell’orletto

a spazzola evita tutte quelle interazioni che sono state documentate

con l’impiego dei sequestranti degli acidi biliari, quali

le resine, che impediscono l’assorbimento non solo di

acidi biliari, ma anche una serie di molecole lipofili di notevole

importanza biologica quali vitamine liposolubili e gli ormoni

steroidei.

Nell’uomo la capacità di ezetimibe di inibire l’assorbimento

del colesterolo del 54% rispetto al placebo è associata

ad una riduzione dei livelli plasmatici del 20% del colesterolo

LDL, del 15% del colesterolo totale, del 7% dei trigliceridi

ed un aumento del 2.7% delle HDL (15,16). La riduzione del colesterolo

LDL solo dal 20% rispetto ad una inibizione dell’assorbimento

del colesterolo del 40-50% è da attribuirsi ad una risposta

omeostatica dell’organismo che ne aumenta la sintesi endogena

(14,15). L’ezetimibe è stata approvata per un suo

impiego in terapia dalla FDA nell’ottobre 2002 ed è

in commercio e/o registrazione in molte nazioni europee

Farmacocinetica

L’ezetimibe viene rapidamente assorbita in seguito alla

somministrazione orale e, una volta ingerita, è rapidamente

captata dalle cellule intestinali e convertita nel suo derivato

glucuronide attraverso la catalisi indotta da 3 diversi glucuroniltransferasi

(17) in un metabolita farmacologicamente attivo e, solo in una

piccola porzione (4%) è ossidata ad un chetone. A causa

della rapida glucuronidazione, circa il 90% della concentrazione

plasmatica totale di ezetimibe, misurata a mezz’ora dalla

somministrazione, è costituita dal suo derivato glucuronide.

La concentrazione massima di ezetimibe si osserva entro le 4-12

ore dalla somministrazione, mentre la concentrazione massima

del glucuronide si osserva tra 1 e 2 ore dalla somministrazione

del principio attivo. L’assorbimento non è influenzato

dalla presenza di cibo. A seguito della sua formazione, il composto

glucurodinato è rilasciato al fegato dal sistema portale

e riescreto nel lume intestinale attraverso la via biliare dove

è in grado di legarsi alla parete intestinale. Più

del 95% della dose somministrata di ezetimibe si riscontra come

glucuronide nel lume intestinale o a livello della cellula intestinale

suggerendo che la scarsa distribuzione sistemica del composto

non coniugato è da attribuirsi alla veloce conversione

nel suo metabolita attivo. L’ezetimibe così come

il suo derivato glucuronide sono altamente legati alle proteine

plasmatiche (<90%). Il volume apparente di distribuzione

di ezetimibe è di circa 105-107L in accordo con un suo

tropismo e con il suo concentrarsi a livello intestinale. L’andamento

concentrazione plasmatica-tempo mostra la comparsa di diversi

picchi che suggeriscono il ricircolo enteroepatico di ezetimibe.

Circa il 17% del complesso ezetimibe-glucuronide va incontro

a distacco del glucuronide nel lume intestinale e alla riformazione

di ezetimibe che viene quindi riassorbita nell’ileo. Questo

circolo enteroepatico si verifica ogni 4 ore per diverse volte

(17). A seguito del circolo enteroepatico di ezetimibe è

quindi difficile stimare la vera emivita di eliminazione che

tuttavia si calcola intorno alle 28-30 ore. Il circolo enteroepatico

è di notevole importanza proprio per prolungare l’effetto

farmacodinamico di ezetimibe sull’assorbimento del colesterolo.

Sulla base di studi condotti con composti radiomarcati, l’80%

di ezetimibe viene eliminato principalmente come tale nelle

feci e il 10% eliminato per via renale principalmente nella

forma glucuronide. Numerosi studi condotti in popolazioni speciali

documentano come nell’anziano (> 65 anni) le concentrazioni

plasmatiche siano raddoppiate anche se si osserva un effetto

ipolipidemizzante sovrapponibile al giovane. L’ezetimibe

è stata studiata anche negli adolescenti (10-18 anni)

che hanno documentato una farmacocinetica sovrapponibile. Nella

donna le concentrazioni sono circa il 20% superiori ma a parità

tuttavia di efficacia ipolipidemizzante. Condizioni di nefropatia

e di epatopatia sono associate ad un aumento seppur moderato

delle concentrazioni plasmatiche del farmaco evidentemente legate

alle patologie a carico degli organi fondamentali nell’eliminazione

del farmaco che ne comporterà una variazione posologica.

Al contrario non sono richiesti aggiustamenti posologici per

l’ezetimibe in presenza di cibo, nell’anziano, nel

giovane e tra sesso maschile e femminile (17).

Studi

Clinici: la Doppia Inibizione

A supporto della necessità di un intervento mirato a

controllare non solo la sintesi endogena ma anche l’assorbimento

del colesterolo intestinale per l’intervento ipocolesterolemizzante

più completo, sono i dati recentemente confermati e pubblicati

dal gruppo di Miettinen (18) che hanno documentato come un trattamento

con statine, in particolare atorvastatina nello studio, determini

un aumento della quota di colesterolo assorbito (Tab 2).

I risultati, come dimostrato in tabella, evidenziano chiaramente

come le statine determinano, per una risposta omeostatica dell’organismo

alla necessità di colesterolo, parallelamente un’inibizione

della sintesi endogena, un aumento della quota assorbita. Da

questi studi emerge ancora una volta la necessità di

un intervento a due livelli proprio per il controllo ottimale

del colesterolo plasmatico.

Numerosi studi clinici hanno previsto l’impiego di 10

mg/ die di ezetimibe e hanno dimostrato la sua efficacia nell’aumentare

l’effetto ipolipidemizzante del 15-26%, quando associata

a qualsiasi statina (19-21).

Tabella

2. Effetto della atorvastatina sull’omeostasi del colesterolo

nell’organismo

Variabile

|

Prima

|

Durante

|

Variazioni

|

| Assorbimento

del colesterolo % |

26

+ 2 |

53

+ 5 |

+103

+ 1_* |

| Acidi

biliari fecali |

424

+ 84 |

371

+ 89 |

-2

+ 21 |

| Sintesi

del colesterolo |

1078

+ 269 |

551

+ 105 |

-42

+ 8*¬_ |

| Colesterolo

della dieta |

241

+ 49 |

300

+ 33 |

+4

+ 19 |

| Assorbimento |

65

+ 16 |

153

+ 8 |

+187

+ 57* |

| Colesterolo

intestinale |

1208

+ 139 |

1016

+ 87 |

-18

+ 8 |

| Assorbimento |

314

+ 43 |

536

+ 69 |

+82

+ 32* |

| Sitosterolo

dalla dieta |

232

+ 33 |

195

+ 14 |

-10

+ 12 |

| Media

+ ES |

| *

P< 0.05 o minore |

Questi

risultati sono stati recentemente confermati in uno studio randomizzato,

doppio cieco condotto su più di 3.000 pazienti, denominato

“EASE” (Ezetimibe Add-on to Statin for Effectivenss),

(22). I pazienti inclusi erano nel 77% dei casi affetti da malattia

coronarica conclamata e nel 17% dei casi avevano almeno 2 fattori

di rischio cardiovascolare. Tutti i pazienti erano in trattamento

stabile (atorvastatina, simvastatina, pravastatina e fluvastatina)

ma non avevano raggiunto il colesterolo LDL ottimale secondo

le linee guida NCEP-ATP III (1). In questo studio, l’associazione

di ezetimibe alla terapia statinica in corso ha prodotto una

riduzione addizionale della colesterolemia LDL del 23-26% contro

il 2-6% del placebo, permettendo così al 71% dei pazienti

di raggiungere il loro obiettivo terapeutico, rispetto al 21%

dei pazienti del braccio di confronto. Recentemente uno studio

condotto da Ballantyne e coll. (23) ha confrontato l’efficacia

e la sicurezza della co-somministrazione ezetimibe più

simvastatina verso la monoterapia di atorvastatina in pazienti

ipercolesterolemici. Lo studio prevedeva di saggiare diversi

dosaggi da 10 a 80 mg di atorvastatina rispetto ai 10-80 di

simvastatina in presenza di 10 mg di ezetimibe. L’aumento

nel dosaggio era previsto ogni 6 settimane nello stesso paziente

secondo. I risultati hanno dimostrato una maggior riduzione

delle LDL, un maggior aumento del colesterolo HDL nei pazienti

trattati con la co-somministrazione ezetimibe e simvastatina

verso atorvastatina in monoterapia a suggerire l’impatto

da un punto di vista pratico della co-somministrazione in termini

di sicurezza ma soprattutto di efficacia sul profilo lipidico.

Questo duplice effetto di inibizione dell’assorbimento

e aumentata sintesi endogena di colesterolo costituisce il razionale

per la terapia di associazione con inibitori della sintesi del

colesterolo endogena quale le statine (Fig 2). La figura 2 riassume

i principali interventi mirati al controllo del metabolismo

del colesterolo sia di origine intestinale sia di origine epatica.

Si evince molto chiaramente che la duplice inibizione a livello

dell’enterocita operata da ezetimibe e a livello dell’epatocita

dalla statina, costituisce la vera novità nell’approccio

terapeutico delle dislipidemie proprio per le diverse caratteristiche

farmacodinamiche dei due agenti terapeutici e per la specificità

della loro azione. Associata a questa duplice inibizione che

ne esalta le proprietà farmacodinamiche e gli effetti

ipolipidemizzanti va ricordato il profilo di sicurezza e tollerabilità

osservata negli studi di associazione. Studi di fase I hanno

chiaramente dimostrato che l’ezetimibe (10 mg) non interagisce

con caffeina, tolbutamide, destrometorfano, dapsone o midazolam

ad evidenziare l’assenza di interazione con i citocromi

CYPIA2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 e con la N-acetiltransferasi

(17). L’ezetimibe inoltre non modifica la cinetica delle

statine (Tab 3) (14,15,24). Per quanto riguarda la combinazione

tra ezetimibe e fibrati la letteratura a riguardo è tutt’oggi

piuttosto scarsa e non definitiva. In particolare, due studi

cinetici condotti con ezetimibe in presenza sia di gemfibrozil

sia di fenofibrato hanno documentato un aumento dei livelli

plasmatici di un 50-80% dell’ezetimibe associata ad entrambi

i trattamenti (24,25). Queste ricerche lasciano aperto il rischio

che questa combinazione non sia ottimale proprio per un aumentato

livello di ezetimibe seppur compatibile con la variabilità

interindividuale da un punto di vista cinetico. Dall’altro

lato un recente studio condotto (26) da Farnier e coll. ha documentato

come la co-somministrazione di ezetimibe con fenofibrato porta

ad una efficacia complementare sia sulle LDL ridotte del 20%

sia sui trigliceridi ridotti del 40% sia sugli aumentati livelli

del colesterolo HDL (19%) in pazienti con dislipidemia mista

a suggerire che questa terapia porta a un migliorato profilo

lipidico associato ad una riduzione delle LDL piccole e dense.

lipoproteine altamente aterogene. Questi dati sono ovviamente

di supporto ad una potenziale combinazione ezetimibe-fenofibrato.

Le uniche due interazioni che sono di rilevanza clinica si verificano

quando ezetimibe è combinata con ciclosporina e colestiramina.

Nel primo caso, le concentrazioni di ezetimibe aumentano di

3-10 volte quando associate a ciclosporina nei pazienti trapiantati

renali. Ne consegue che questa co-somministrazione deve essere

valutata ed utilizzata con estrema cautela (17). Al contrario

la co-somministrazione con colestiramina determina un ridotto

assorbimento di ezetimibe; pertanto l’eventuale co-somministrazione

deve prevedere una posologia che prevede la somministrazione

di ezetimibe 2 ore prima o 4 ore dopo la somministrazione delle

resine. Riassumendo, sia il colesterolo di origine endogena

(sntesi) sia di origine esogena (assorbimento intestinale) contribuiscono

a determinare i livelli plasmatici di colesterolo e delle lipoproteine

coinvolte nel suo trasporto: entrambi i processi possono essere

modulati farmacologicamente.

Tabella

3. Ezetimibe: studi di interazioni tra farmaci

Farmaco |

Indicazione

terapeutica |

Farmaco

- farmaco interazione |

Atorvastatina |

Ipolipidemizzante |

No |

Simvastatina |

Ipolipidemizzante |

No |

Fluvastatina |

Ipolipidemizzante |

No |

Lovastatina |

Ipolipidemizzante |

No |

Rosuvastatina |

Ipolipidemizzante |

No |

Pravastatina |

Ipolipidemizzante |

No |

Cumetidine |

Antiulcera |

No |

Digossina |

Antiaritmici |

No |

Glipizide |

Ipolipidemizzante |

No |

Norgestrel

+ etinilestradiolo |

Contraccettivo |

No |

Warfarina |

Anticoagulante |

No |

Colestiramina |

Ipolipidemizzante |

Si |

Gemfibrozil |

Ipolipidemizzante |

Si |

Fenofibrato |

Ipolipidemizzante |

Si

/ No |

Ciclosporina |

Immunosoppressore |

Si |

In particolare, la sintesi può essere controllata in

modo efficiente dalle statine mentre l’assorbimento può

essere ridotto inibendone l’assorbimento (ezetimibe).

Ne consegue che la combinazione di farmaci con meccanismi complementari

nel controllo del colesterolo plasmatico, la doppia inibizione,

può rappresentare l’approccio terapeutico ottimale

per il controllo dell’ipercolesterolemia in pazienti ad

alto rischio cardiovascolare.

REFERENZE

1.

Executive Summary of The Report of the National Cholesterol

Education Program (NCEP) Export Panel of Detection, Evaluation,

and Treatment of Hight Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment

Panel III). JAMA 2001;285:2486-97

2. J. Shepherd. Combined lipid lowering drug therapy for the

effective treatment of hypercholesterolaemia. European Heart

Journal 2003;24:685-689

3. Corsini A, et al. Fluvastatin: Clinical and Safety Profile.

Drugs 2004;64(12):1305-23

4. Scott M. Grundy et al., Implication of Recent Clinical trials

for the National Cholesterol Education Program ATIII Guidelines.

Circulation 2004;110:227-239

5. Mirko Di Martino, Alessandro Capone, Pierluigi Russo, Luca

Degli Esposti, Pierluigi Ceccarelli, Stefano Buda, Ezio Degli

Esposti, Luciano Caprino. La farmacoutilizzazione delle statine

nella pratica clinica: risultati di uno studio di popolazione

condotto su database amministrativi e di medici di medicina

generale. Farmeconomia e percorsi terapeutici 2003;1(suppl 1):15-23

6. Corsini A. Le statine dalla monoterapia alla terapia di combinazione.

Atti del Congresso Nazionale Interdisplinare “Siena Metabolismo

Duemilaquattro”, Siena, 16-17 Dicembre 2004

7. Corsini A et al. Studies on the biochemical defects underlying

the reduced response to simvastatin in hypercholesterolaemic

patients. Nutr Metab Cardiovasc Dis 1995;5:105-115

8. O’Neill F.H. et al. Determinants of variable response

to statin treatment with refractory familial hypercholesterolemia.

Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001;21:832-837

9. Kesaniemi YA, Miettinen TA. Cholesterol absorption efficiency

regulates plasma cholesterol level in the Finnish population.

Eur J Clin Invest. 1987 Oct;17(5):391-5

10. Altmann SW, Davis Jr HR, Zhu LJ et al.. niemann Pick C1

Like 1 Protein in critical Intestinal Cholesterol Absorption.

Science 2004; Vol 303, 1201-1204

11. Prasad N.I. et al., Characterization of the putative native

and recombinant rat sterol transporter Niemann-Pick C1 Like

1 (NPC1L1) protein. Biochimica et Biophysica Acta, 1722: 282-292,

2005.

12. Davis H.R. et al., Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1L1) is the

intestinal phytosterol and cholesterol transporter and a key

modulator of whole-body cholesterol homeostasis. J. Biol. Chem.,

279 (32): 33586-33592, 2004

13. Garcia-Calvo M. et al. The target of ezetimibe is Niemann-Pick

C1-Like 1 (NPC1L1). PNAS, 102 (23): 8132-8137, 2005.

14. Corsini A. Un nuovo approccio al controllo del rischio cardiovascolare.

Ann Ital Med Int 2003;18 (Suppl 3):41S-48S

15. Sudhop T. et al. Inhibition of intestinal cholesterol absorption

by ezetimibe in humans.Circulation, 106: (15)- 1943-1948, 2002.

16. Mauro VF, Tuckerman CE. Ezetimibe for management of hypercholesterolemia.

Ann Pharmacother 2003 Jun 37 (6):839-48

17. Kosoglou T. et al. Ezetimibe. A review of its metabolism,

pharmacokinetics and drug interactions. Clin. Pharmacokinet.

44 (5): 467-194, 2005.

18. T.A. Miettinen and H. Gilling. Synthesis and absorption

markers of cholesterol in serum and lipoproteins during a large

dose of statin treatment. European Journal of Clinical Investigation

2003;33:976-982

19. A.C. Goldberg et al. Efficacy and safety of Ezetimibe coadmistratered

with simvastatin in patients with primary hypercholesterolemia:

a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mayo Clin

Proc 2004;79:620-629

20. M.H. Davidson et al. Efficacy and safety ezetimibe coadministered

with statins : randomised, placebo-controlled, blinded experience

in 2382 patients with primary hypercholesterolemia. Int J Clin

Pract 2004;58 (8):746-755

21. C.M. Ballantyne et al. Long-term safety and tolerability

profile of ezetimibe and atorvastatin coadministration therapy

in patients with primary hypercholesterolaemia. Int J Clin Pract

2004;58 (7):653-658

22. Pearson T.A. et al. A community-based, randomized trial

of ezetimibe added to statin therapy to attain NCEP ATP III

Goals for LDL cholesterol in hypercholesterolemic patients:

the Ezetimibe Add-On to Statin for Effectiveness (EASE) Trial.

Mayo Clin Proc. 80 (5): 587-595, 2005.

23. Ballantyne C.M. et al., Efficacy and safety of ezetimibe

co-administered with simvastatin compared with atorvastatin

in adults with hypercholesterolemia. Am J Cardiol 93 : 1487-1494,

2004

24. T. Kosoglou et al. Effects of ezetimibe on the pharmacodynamics

and pharmacokinetics of lovastatin. Current Medical Research

and Opinion 2004; Vol 20 (6):955-965

25. T. Kosoglou et al. Pharmacodynamics interaction between

ezetimibe and rosuvastatin. Current Medical Research and Opinion

2004; Vol 20 (8):1185-1195

26. Farnier M et al, Efficacy and safety of codministration

of ezetimibe with fenofibrate in patients with mixed hyperlipidaemia.

Eur Heart J., in pres