QUANDO,

COME E PERCHÉ ESEGUIRE UN ECOCARDIOGRAMMA TRANSESOFAGEO

P.

Caso, P. De Gregorio, S. Comenale Pinto, S. Severino,

D. Cardaropoli, R. Calabrò, N. Mininni

Diagnostica

non invasiva, Divisione di Cardiologia Cattedra di Cardiologia

II Università di Napoli,Dipartimento di Cardiologia,

Azienda Ospedaliera Monaldi

Introduzione

L’esame ecocardiografico transesofageo (ETE) è

stato proposto per primo da Frazin nel 19761. Tale esame è

nato dall’esigenza di superare i limiti dell’ecocardiografia

transtoracica (ETT) legati a fenomeni di aumentata impedenza

acustica quali: obesità, enfisema polmonare, deformazioni

toraciche, interposizione di materiale protesico o presenza

di ventilazione meccanica assistita. Inoltre, la metodica transesofagea,

per la stretta vicinanza dell’esofago alla superficie

posteriore del cuore, permette di visualizzare in modo ottimale

le strutture cardiache poste in profondità, quali atri,

auricole, setto interatriale, vene polmonari, valvole atrio-ventricolari

ed aorta toracica, in genere mal visualizzate dall’ETT.

Indicazioni

per l’ecocardiografia transesofagea

Molteplici sono le indicazioni cliniche per eseguire un ETE;

tra le più comuni ricordiamo la stratificazione del rischio

embolico in pazienti affetti da fibrillazione atriale prima

di sottoporli a cardioversione, la ricerca di possibili sorgenti

di emboli sistemici, lo studio delle valvulopatie la valutazione

dell’endocardite infettiva. Anche la cardiochirurgia si

avvale delle utili informazioni fornite dall’ETE soprattutto

nella valutazione della dissezione aortica, delle protesi valvolari

impiantate e nel monitoraggio intra e postoperatorio.

Cause

cardiache di embolismo

L’ETE è utile in caso di fibrillazione atriale

non valvolare valutando il rischio embolico mediante la visualizzazione

dell’ecocontrasto spontaneo e di trombi in atrio sinistro

e in auricola sinistra, la valutazione delle velocità

flussimetriche Doppler in auricola sinistra e la ricerca di

placche ateromasiche in aorta2,3. Infatti l’ETE in pazienti

con fibrillazione atriale prima della cardioversione ha dimostrato

la presenza di trombi in atrio ed auricola sinistra nel 5-15%

dei casi4.

Nello stroke criptogenetico giovanile riveste particolare interesse

la ricerca di forame ovale pervio per il possibile passaggio

di trombi da destra a sinistra attraverso il forame ovale durante

manovra di Valsalva o in caso di aumento di pressione a destra.

L’associazione tra forame ovale pervio ed aneurisma del

setto interatriale è correlato a maggior rischio di stroke.

Molti studi hanno dimostrato che l’ETE può definire

la presenza di forame ovale pervio sulla base del numero massimo

di microbolle visualizzabili in atrio sinistro in tre cicli

cardiaci, dopo aver iniettato mezzo di contrasto in atrio destro.

Il rischio embolico in pazienti con forame ovale pervio è

strettamente correlato al numero di microbolle, e questo consente

un migliore management terapeutico.

Endocarditi

Nei casi di sospetta endocardite, oltre al riconoscimento microbiologico,

l’ecocardiografia rappresenta l’indagine di prima

scelta per confermare il sospetto diagnostico. L’ecocardiografia

consente di visualizzare ed analizzare le vegetazioni sia su

valvole native che protesiche, e le principali complicanze.

Inoltre, essa può fornire indicazioni prognostiche e

terapeutiche medico-chirurgiche. Per le valvole native, la sensibilità

dell’ETE nei confronti di vegetazioni di dimensioni <

5 mm è di circa il 90% rispetto al 60% del ecocardiografia

transtoracica5,6,7. Questa metodica ha una sensibilità

maggiore anche in casi di sospetta endocardite su protesi valvolare

(85% versus 36% dell’ETT), al punto da essere considerata

l’indagine di primo livello8,9. Al pari della sensibilità,

anche la specificità dell’ETE è superiore

a quella dell’ETT, ciò riduce la probabilità

di falsi positivi dovuti alla presenza di tralci di fibrina

(strands) confusi per ispessimenti non specifici valvolari,

rottura e/o ridondanza di corde tendinee. Da non sottovalutare

il ruolo della metodica nelle studio delle complicanze dell’endocardite

quali formazioni ascessuali, fistole, pseudoaneurismi, perforazioni

valvolari, flail dei lembi o deiscenze delle protesi valvolari

che richiedono indicazione assoluta ad intervento chirurgico

precoce.

Protesi

valvolari

Le protesi valvolari si dividono in biologiche e meccaniche,

le prime sono ulteriormente divise in omologhe ed eterologhe,

le seconde si dividono in valvole a palla, monodisco e bidisco.

L’ETE è usato routinariamente per valutare le protesi

valvolari sia al momento dell’impianto sia per seguirne

la loro funzionalità nel tempo e l’eventuale insorgenza

di complicanze. In caso di disfunzione valvolare l’ETE

è utile nella diagnosi differenziale tra stenosi protesica

mitralica lieve e/o moderata, ed eventuali cause reversibili

di stenosi come trombosi protesiche, vegetazioni endocarditiche

ed anomalie strutturali delle protesi. Per quanto riguarda le

complicanze la metodica rende possibile l’identificazione

di fenomeni di tromboembolismo, trombosi e fibrosi sul lato

atriale della valvola in posizione mitralica, deiscenza valvolare,

endocardite coinvolgente l’anello valvolare e l’ascesso

perivalvolare10.

Monitoraggio

intraoperatorio

L’ETE in sede intraoperatoria è utile per valutare

lo stato di ipotensione, di ridotta gittata cardiaca e i problemi

relativi a valvolulopatie, soprattutto durante interventi di

sostituzione aortica e di plastica mitralica. Nello stato di

ipotensione inspiegata l’ETE può evidenziare possibili

cause rappresentate dalla disfunzione sistolica del ventricolo

sinistro o destro, dall’ipovolemia o dall’ostruzione

del tratto di efflusso. Inoltre, consente di formulare la diagnosi

di ipovolemia evidenziando una riduzione delle cavità

ventricolari associata ad una funzione sistolica ipercinetica,

fornendo utili informazioni sulla necessità di aumentare

l’introduzione di liquidi11. Nello studio intraoperatorio

di pazienti con sostituzione valvolare aortica l’ETE è

utile per valutare l’ipertrofia concentrica del ventricolo

sinistro che si sviluppa come meccanismo compensatorio. Particolare

interesse riveste lo studio della valvola mitrale durante interevento

di plastica valvolare. Infatti, l’ETE, consentendo un

accurato studio delle caratteristiche anatomiche e funzionali

della valvola e dell’apparato sottovalvolare, fornisce

al cardiochirurgo informazioni necessarie a programmare il tipo

di intervento per ottenere un buon successo operatorio12. L’ETE

è utile per escludere eventuali complicanze durante l’intervento

di valvuloplastica mitralica e il management post chirurgico,

quali insufficienza mitralica, spostamento del lembo anteriore

mitralico, deiscenza dell’anello, perforazione dei lembi,

stenosi mitralica, disfunzione regionale del ventricolo sinistro,

e disfunzione globale del ventricolo sinistro e/o destro.

Valvuloplastica

mitralica

La valutazione all’ETE del paziente con stenosi mitralica

canditato a valvuloplastica mitralica percutanea comprende lo

studio dell’atrio e dell’auricola sinistra per escludere

la presenza di trombi, e la quantizzazione dell’insufficienza

mitralica, che se di grado moderato (>2 +) controindica la

procedura. Inoltre, possono essere meglio indagate la mobilità,

le calcificazioni e l’ispessimento valvolare, oltre al

coinvolgimento dell’apparato sottovalvolare. I dati forniti

dall’esame consentono di predire il successo della valvuloplastica

a seconda dello score di Wilkins raggiunto; infatti, per un

punteggio <8 ci sono alte possibilità di ottenere

un buon risultato, cosa che non accade per uno score ==813.

Durante valvuloplastica mitralica, la tecnica è comunque

utile in casi selezionati per limitare l’esposizione a

radiazioni ionizzanti (donne in gravidanza).

Aorta

Malattia aterosclerotica dell’aorta L’ecocardiografia

rende difficile lo studio dell’aorta toracica, per cui

spesso si richiede un approfondimento diagnostico mediante ETE.

Una delle indicazioni è rappresenta dallo studio della

malattia ateromasica dell’aorta in pazienti con stroke

criptogenetico. Rispetto all’aortografia, alla TC e alla

RMN, l’ETE ha una migliore risoluzione delle immagini

ed è in real-time. Essa consente di visualizzare le placche

aterosclerotiche, di studiarne la morfologia, la mobilità

e l’effetto emodinamico. Un maggiore rischio di stroke

è correlato non solo alle dimensioni delle placche (>4-5

mm), ma soprattutto alla loro mobilità, all’evidenza

di ulcerazioni ed alla protusione nel lume aortico14-18.

Una delle classificazioni della malattia ateromasica aortica

individua 5 gradi corrispondenti rispettivamente: 1) minimo

ispessimento intimale, 2) ispessimento intimale esteso, 3) ateroma

sessile < 4 mm, 4) ateroma protudente = 4 mm e 5) ateroma

mobile o ulcerato. Gli ultimi due tipi di lesione sono associati

ad un rischio quattro volte maggiore di embolizzazioni periferiche

rispetto al primo tipo10. Altra condizione in cui può

essere dirimente l’apporto diagnostico dell’ETE

è rappresentata dall’ulcera penetrante dell’aorta

a seguito di un’ulcerazione di una placca aterosclerotica

che eroda la lamina elastica fino alla media dell’aorta.

Le complicanze cui frequentemente si va incontro in questa situazione

sono rappresentate dalla rottura aortica transmurale, dall’ematoma

intramurale, dallo pseudoaneurisma dell’aorta toracica

o dalla vera e propria dissezione. Il tratto maggiormente interessato

è l’aorta discendente, maggiormente colpito da

fenomeni di aterosclerosi. La sintomatologia che accompagna

questa patologia è caratterizzata da dolore toracico

improvviso19,20.

Dissezione

aortica Altra condizione in cui l’ETE trova ampia indicazione

è la dissezione aortica, dal momento che rispetto ad

indagini quale la TC e la RMN l’ETE è un esame

dalla rapida esecuzione, anche in unità di emergenza

e/o terapia intensiva, dai bassi costi e consente non solo lo

studio dell’aorta ma contemporaneamente anche del cuore

e dei vasi che nascono dall’aorta, con la possibilità

di individuare rapidamente le complicanze legate a questa patologia.

La caratteristica anatomopatolgica tipica della dissezione aortica

è il flap intimale, che si evidenzia in oltre il 90%

dei casi, che appare ecocardiograficamente come un’eco

lineare all’interno del lume aortico, così suddiviso

in un vero lume ed uno falso, distinguibili per le differenze

che si registrano sia al color Doppler (evidenza di flusso)

che in scala di grigi (contrasto spontaneo). Le classificazione

della dissezione aortica più seguite sono quella di DeBakey

e quella di Stanford, entrambe basate sulla localizzazione del

flap intimale. La prima distingue tre tipi: il tipo I e II,

nei quali l’origine del flap è localizzata in aorta

ascendente, il I con estensione fino all’arco, il II confinato

all’aorta ascendente, ed il tipo III con origine del flap

in aorta discendente ed estensione distale. Secondo la classificazione

di Stanford, distinguiamo il tipo A, che coinvolge l’aorta

ascendente indipendentemente dalla localizzazione del flap,

che richiede un intervento in emergenza, ed il tipo B con origine

del flap oltre l’origine dell’arteria succlavia

sinistra, che può essere trattata anche farmacologicamente19,20.

Cardiopatie

congenite

Un’indicazione importante è la valutazione di cardiopatie

congenite sia in età pediatrica sia in età adulta

in quanto spesso la finestra transtoracica è inadeguata

ad una definizione diagnostica. Le principali indicazioni sono

lo studio del setto interatriale per la chiusura di difetti

interatriali con procedura interventistica mediante impianto

di device ad ombrello, la ricerca di ritorni venosi anomali

polmonari, la persistenza della vena cava superiore sinistra

e le complicanze postoperatorie (distacco di patch, shunt in

Fontan, stenosi in Mustard).

Preparazione

del paziente

La preparazione del paziente prevede almeno quattro ore di digiuno

prima della procedura e successivamente consiste nel fornire

un’adeguata informazione sulla procedura e sui rischi

ad essa legati, al fine di ottenerne il consenso informato.

L’anamnesi deve essere rivolta sia ad indagare sulle indicazioni

dell’esame sia soprattutto individuare possibili controindicazioni

all’esecuzione dell’esame; tra queste attenzione

particolare va rivolta a patologie del tratto gastroenterico,

tra cui cause che ostacolano in passaggio della sonda in esofago,

diverticolo esofagei, sanguinamento gastro-intestinale. Bisogna

indagare su eventuali terapie intraprese dal paziente, in particolare

terapie anticoagulanti, al fine di modificare la terapia per

ridurre al minimo il rischio di sanguinamento, uso di sedativi

e/o tranquillanti, che potrebbero fare interferenza con i farmaci

usati nella sedezione del paziente durante l’esame. Importante

prima di iniziare la procedura è dotare il paziente di

un accesso venoso, sia per la somministrazione di farmaci per

la sedazione sia per l’eventuale somministrazione di mezzo

di contrasto (soluzione salina agitata) in particolari indicazioni

(forame ovale pervio, difetto interatriale).

Intubazione

esofagea

Prima dell’introduzione della sonda bisogna rimuovere

eventuali protesi dentarie e/o orali. In alcuni casi può

essere utile somministrare ossigeno attraverso una cannula nasale.

Si può ricorrere ad un’anestesia locale con farmaci

quali la benzocaina o la lidocaina. Per la sedazione del paziente

si preferisce utilizzare il midazolam. Nei casi più difficili

si può ricorrere alla consulenza di un anestesista che

fornisca assistenza per la sedazione e l’introduzione

della sonda. L’ispezione della sonda è importante

prima dell’introduzione al fine di verificarne l’integrità.

Altra manovra da effettuare è l’ispezione del cavo

orale. Successivamente il paziente deve assumere la posizione

in decubito laterale sinistro flettendo leggermente il capo

(collo) in avanti, al fine di facilitare il passaggio della

sonda. La sonda deve essere introdotta con una leggera flessione

anteriore. L’introduzione deve avvenire gradualmente,

senza forzare in caso di resistenza. Una volta in esofago la

maggior parte dei pazienti tollera discretamente la procedura,

consentendo il completamento dell’esame.

BIBLIOGRAFIA

1.

Frazin L, Talano JV, Stephanides L, et al. Esophageal echocardiography.

Circulation 1976; 54: 102-108

2. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators.

Predictors of thromboembolism in atrial fibrillation: II. Echocardiographic

features of patients at risk. Ann Intern Med 1992; 116:6–12

3. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators

Committee. Transesophageal echocardiographic correlates of thromboembolism

in high-risk patients with nonvalvular atrial fibrillation.

Ann Intern Med 1998; 128:639–647

4. Mugge A, Daniel WG, Hausman D, et al. Diagnosis of left atrial

appendage thrombi by transesophageal echocardiography: clinical

implications and follow-up. Am J Card Imaging 1990; 4:173–179

5. Shively BK, Gurule FT, Roldan CA, et al. Diagnostic value

of transesophageal compared with transthoracic echocardiography

in infective endocarditis. J Am Coll Cardiol 1991; 18:391–

397.

6. Flachskampf FA, Daniel WG. Role of transesophageal echocardiography

in infective endocarditis. Heart 2000; 84:3–4

7. Erbel R, Rohmann S, Drexler M, et al. Improved diagnostic

value of echocardiography in patients with infective endocarditis

by transesophageal approach: a prospective study. Eur Heart

J 1988; 9:43–53

8. Pedersen WR, Walker M, Olson JD, et al. Value of transesophageal

echocardiography as an adjunct to transthoracic echocardiography

in evaluation of native and prosthetic valve endocarditis. Chest

1991; 100:351–356

9. Daniel WG, Mugge A, Grote J, et al. Comparison of transthoracic

and transesophageal echocardiography for detection of abnormalities

of prosthetic and bioprosthetic valves in the mitral and aortic

positions. Am J Cardiol 1993; 71:210–215

10. Milani RV, Lavie CJ, Gilliland YE, Cassidy MM, Bernal JA.

Overview of transesophageal echocardiography for the chest physician.

Chest 2003; 124:1081-1089

11. Shanewise JS, Cheung AT, Aronson S, et al. ASE/SCA guidelines

for performing a comprehensive intraoperative multiplane transesophageal

echocardiography examination: recommendations of the American

Society of Echocardiography Council for Intraoperative Echocardiography

and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists Task Force

for Certification in Perioperative Transesophageal Echocardiography.

J Am Soc Echocardiogr 1999; 12:884–900

12. Fehske W, Grayburn PA, Omran H, et al. Morphology of the

mitral valve as displayed by multiplane transesophageal echocardiography.

J Am Soc Echocardiogr 1994; 7:472–479

13. Abascal VM, Wilkins GT, O’Shea JP, et al. Prediction

of successful outcome in 130 patients undergoing percutaneous

balloon mitral valvotomy. Circulation 1990; 82:448–456

14. Tunick PA, Kronzon I. Protruding atheromas in the thoracic

aorta: a newly recognized source of cerebral and systemic embolization.

Echocardiography 1993; 10:491–495

15. Kronzon I, Tunick PA. Atheromatous disease of the thoracic

aorta: pathologic and clinical implications. Ann Intern Med

1997; 126:629–637

16. Lopez-Candales A. Assessing the aorta with transesophageal

echocardiography: update on imaging capabilities with today’s

technology. Postgrad Med 1999; 106:157–172

17. Ferrari E, Vidal R, Chevallier T, et al. Atherosclerosis

of the thoracic aorta and aortic debris as a marker of poor

prognosis: benefits of oral anticoagulants. J Am Coll Cardiol

1999; 33:1317–1322

18. Davila-Roman VG, Murphy SF, Nickerson NJ, et al. Atherosclerosis

of the ascending aorta is an independent predictor of long-term

neurologic events and mortality. J Am Coll Cardiol 1999; 33:1308–1316

19. Willens HJ, Kessler KM. Transesophageal echocardiography

in the diagnosis of diseases of the thoracic aorta: Part I.

Aortic dissection, aortic intramural hematoma, and penetrating

atherosclerotic ulcer of the aorta. Chest 1999; 116:1772–1779

20. Pepi M, Campodonico J, Galli C, et al. Rapid diagnosis and

management of thoracic aortic dissection and intramural hematoma:

a prospective study of advantages of multiplane vs biplane transesophageal

echocardiography. Eur J Echocardiogr 2000; 1:72–79

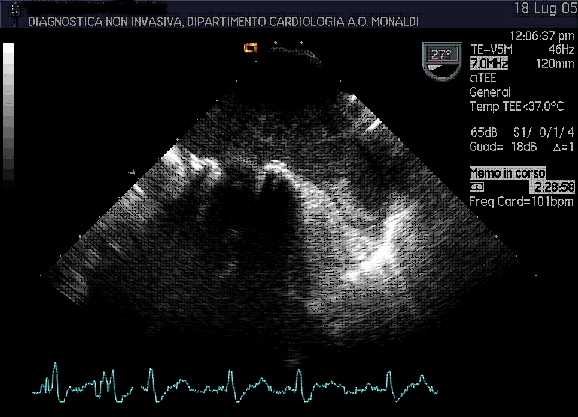

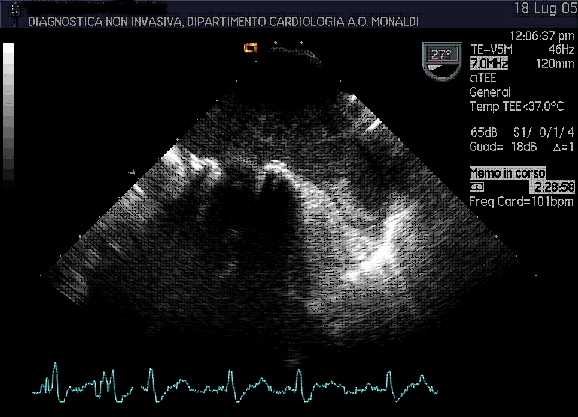

Immagini

Trombo in auricola sinistra.

Ecocardiografia transeofagea, posizione esofago medio, sonda

multiplana a 27°, con visualizzazione di atrio, ventricolo

ed auricola sinistra. Si evidenzia protesi meccanica in sede

mitralica. L’atrio sinistro appare dilatato e con marcati

fenomeni di econtrasto spontaneo dovuti al rallentamento del

flusso in atrio sinistro. Si evidenzia trombo stratificato in

auricola sinistra